Depuis quelques années, une nouvelle approche de la conservation se développe. Désormais, les institutions internationales ne parlent plus de « protection de la nature » mais de créer des « business model innovants » pour préserver et développer le « capital naturel » et les « services écosystémiques ».

Les aires protégées sont considérées comme un capital devant générer une rémunération pour son propriétaire. Cette vision part du principe que la nature peut être évaluée, mesurée et finalement comptabilisée à la manière d’une entreprise en fonction de la « valeur » apportée à l’économie par les services écosystémiques.

Dans le cas de la faune sauvage, le tourisme constitue très souvent le premier levier pour rentabiliser l’investissement. Alors que les études démontrant l’impact négatif du tourisme sur la faune sauvage se multiplient, cette approche est-elle vraiment raisonnable ?

Impliquer la finance – un secteur dérégulé aux mains d’acteurs obsédés par le profit à court terme, des personnes parmi les plus déconnectées de la réalité, donc de la nature – dans la conservation est très certainement le meilleur moyen de condamner la biodiversité.

Oubliez la nature, place au « capital naturel »

Cette nouvelle dénomination a été adoptée par les grandes entreprises, les grandes ONG environnementales et même par l’IUCN qui introduisait en 2016 la motion 63 sur le « Capital Naturel ». Il s’agit de proposer de nouveaux mécanismes et business model innovant pour associer prospérité économique et protection ou régénération de la nature. L’IUCN est très fière de nous annoncer qu’elle collabore avec plus de 50 entreprises dont Coca-Cola, Dow, Kering, Nestlé, Shell, Total, Walmart ou encore Kingfisher au sein de Natural Capital Coalition. Cette coalition englobe aussi African Parks, le WWF ou encore Conservation International, une ONG spécialisée dans le conseil en greenwashing pour les multinationales.

Cette vision s’impose dorénavant dans les cercles de pouvoir et a notamment été discutée lors du G7 Environnement en mai dernier à Metz. Lors d’une conférence en partenariat avec le WWF, le PDG d’Axa Thomas Buberl expliquait comment les investisseurs allaient s’attaquer à l’extermination de la biodiversité à travers de nouvelles formes de partenariats publics-privés. Outre le blabla inhérent à ce genre d’événement où des personnes s’expriment sur un domaine – l’écologie – qu’elles n’ont jamais compris, nous apprenons qu’Axa devrait lancer son troisième fond à impact. Le fond va investir entre 150 et 200 millions d’euros dans des solutions pour combattre le changement climatique et la perte de biodiversité.

En 2017, Mark Tercek alors encore PDG de The Nature Conservancy – la plus importante organisation environnementale à but non lucratif en termes de capitaux et de revenus aux Amériques d’après Wikipédia – expliquait dans un article sur Forbes que la nature était le meilleur investissement. Cet ancien de Goldman Sachs livre une vision bien à lui des écosystèmes et de la nature :

« Imaginez la nature comme une infrastructure – « une infrastructure verte », en comparaison avec les « infrastructures grises » fabriquées par les hommes. Les infrastructures vertes fournissent des services de valeur tels que de l’eau claire et potable, de l’air respirable, un sol fertile, du poisson en abondance et une protection contre les tempêtes et les inondations.

Investir dans ces services peut fournir un rendement très attractif pour les communautés, les entreprises et les gouvernements. »

Un type comparant la nature à une ligne de chemin de fer ou à une autoroute doit forcément avoir plein de bonnes idées pour protéger la biodiversité.

Dans un article publié cette année sur Politico, on apprenait que Tercek a été rémunéré à hauteur de 819 000 $ en 2018. Une réorganisation au niveau du top management a provoqué récemment le départ de plusieurs des cadres touchant chacun des indemnités à six chiffres. Notons également que des personnes de grande vertu siègent au conseil d’administration de The Nature Conservancy : le milliardaire chinois et PDG d’Alibaba Jack Ma, Larry Fink PDG de Black Rock, le plus important gestionnaire d’actifs au monde, Andrew Liveris ex-PDG de Dow un géant de la chimie ou encore Douglas Petno le PDG de la branche commerciale de JPMorgan.

La nature est entre de très bonnes mains.

Quand les marchés financiers s’invitent dans la conservation

Au début de l’été, nous apprenions qu’un « rhino bond » ou « obligation rhinocéros » allait être émise sur les marchés financiers pour sauver le rhinocéros noir, une espèce en danger critique d’extinction selon la liste rouge de l’IUCN. L’entreprise Conservation Capital compte réaliser une levée de fonds de 50 millions de dollars US l’année prochaine pour couvrir les efforts de conservation de 700 rhinocéros noirs répartis dans cinq sites en Afrique du Sud et au Kenya. La rémunération est indexée sur la croissance de la population d’animaux dont l’objectif est fixé à 10 %.

Cette vision de la conservation néglige complètement les dernières études scientifiques allant dans le sens d’une protection de l’écosystème entier plutôt qu’une protection au cas par cas pour chaque espèce. Depuis des décennies, les conservationnistes se concentrent sur les espèces emblématiques de l’éléphant aux gorilles en passant par le lion. Cette stratégie se base sur l’idée qu’une protection d’une espèce « parapluie » aurait un impact positif sur l’ensemble des autres espèces partageant le même habitat. Malheureusement, c’est souvent complètement faux. Et négliger d’autres espèces peut avoir un impact sur l’espèce « parapluie » via des interactions encore inconnues. Les scientifiques ignorent encore bien souvent l’ensemble des interactions dans un écosystème et quand une manipulation de l’habitat bénéficie à une espèce, elle peut se révéler désastreuse pour d’autres.

Un autre travers auquel peut mener ce système réside dans l’objectif affiché de faire croître la population de rhinocéros. Pour réduire au maximum les coûts de protection, il suffit de les parquer dans de petits enclos. Et pour augmenter rapidement la taille de la population, il suffit de faire de l’élevage. Une pratique déjà répandue en Afrique du Sud et en Namibie avec le rhinocéros blanc.

Ces rhino bonds vont probablement bénéficier en premier lieu aux investisseurs et aux propriétaires terriens possédant les animaux. Tout cela ressemble davantage à une opération de communication profitant de la médiatisation d’une espèce emblématique menacée d’extinction.

Comme d’habitude, la nature et les écosystèmes sont perdants.

Le tourisme comme moteur du business

Pendant une bonne partie du XXème siècle, la vision consommatrice de la conservation reposait principalement sur la grande chasse. Soutenue par de grandes ONG environnementales comme le WWF, par les grandes institutions internationales comme l’IUCN ou encore la CITES via les quotas d’exportation octroyés, la chasse aux trophées devient de plus en plus difficile à maintenir dans certains pays en raison du manque d’animaux. C’est notamment le cas en Afrique de l’Ouest où persistent seulement quelques centaines de lions. L’étude de Bertrand Chardonnet PAPACO/IUCN publiée début 2019 vient enterrer la chasse aux trophées comme moyen de gestion durable de la faune sauvage. A fortiori dans les pays où la pression démographique est trop importante. Le revenu généré à l’hectare est largement insuffisant pour financer la protection d’une réserve et les différents intermédiaires privés accaparent la majorité des revenus ne laissant que des miettes aux communautés locales. En revanche, il met en avant l’exemple du Kenya qui a banni la grande chasse. Son industrie touristique reposant uniquement sur les safaris de vision générait en 2017 un chiffre d’affaires de 2,8 milliards USD et 429 500 emplois directs. Comme d’habitude, le business passe avant l’état de santé des écosystèmes qui est soigneusement mis de côté dans l’étude. Pourtant, le tourisme mondial en pleine croissance voit son empreinte écologique s’accroître dangereusement.

D’après le tout récent rapport de l’IPBES, l’empreinte du tourisme a augmenté de 40 % entre 2009 et 2013 et 8 % des émissions totales de gaz à effet de serre provenant des transports et de la consommation alimentaires sont liées à ce secteur. La question de la pertinence de cette stratégie peut aussi être posée. Est-ce réellement une idée lumineuse de rendre dépendantes des communautés locales aux revenus du tourisme – qui par définition est un secteur fluctuant – sur un continent comme l’Afrique qui de son côté est un continent instable ?

L’ONG African Parks se concentre sur le tourisme de luxe pour limiter l’impact. Les parcs sont transformés en réserve de standing avec lodges luxueux et des pistes d’atterrissage pour avions privés. En 2017, African Parks a signé une délégation de gestion intégrale de 10 ans pour le parc de la Pendjari avec le gouvernement du Bénin. Avec un budget de 23 millions USD, les partenaires incluent The National Geographic Society et la Wyss Foundation. Il s’agit de créer des réserves luxueuses pour un public d’étrangers privilégiés profitant de campements au confort à l’occidental. Campements confortables et grandes tentes tanzaniennes entretiennent la nostalgie de l’ère coloniale, des explorateurs, chasseurs d’ivoire et autres cultivateurs, pour donner la sensation aux clients de toucher du doigt l’expérience de ces pionniers qui posèrent le pied sur le dernier continent resté sauvage. Mais l’aventure sauvage doit rester en Afrique.

Pourquoi les occidentaux vont-ils en Afrique à la recherche d’aventure et de merveilles de la nature ? Probablement parce qu’ils y recherchent ce qu’ils ont détruit chez eux. Et vu comment ours et loups sont taités en Europe et en Amérique du Nord, il y a encore du chemin à parcourir.

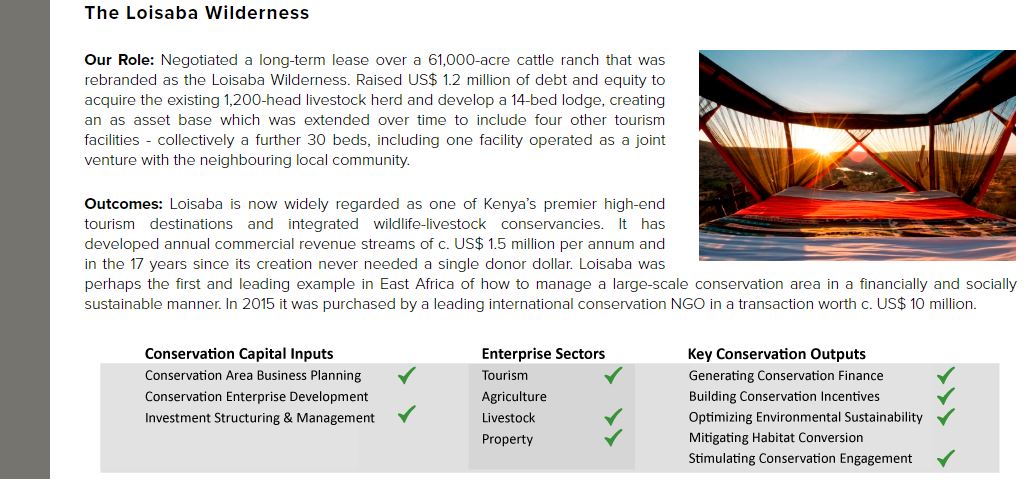

Conservation Capital met en place d’autres types de modèles de conservation parfois basés sur des partenariats publics-privés, parfois reposant entièrement sur le secteur privé. Dans l’exemple de Loisaba Wilderness, une réserve située dans la région de Laikipia au Kenya, l’accent a été mis sur les safaris de luxe et sur l’élevage avec l’acquisition de 1200 animaux d’élevage. Comme l’indique cet article du Guardian, environ un tiers des terres de la région sont possédés par des fermiers mélangeant élevage et tourisme pour quelques privilégiés. Les plus grandes concessions sont détenues par des blancs. Avec une croissance démographique conséquente depuis plusieurs décennies, les terres sont de plus en plus convoitées. Le sentiment d’injustice vis-à-vis des propriétaires fonciers blancs s’étant accaparés des terres durant l’époque coloniale ou les ayant acquis plus récemment après l’indépendance crée un climat de tensions. Une sécheresse importante survenue en 2017 a mis le feu aux poudres et des violences ont éclaté avec des pasteurs nomades qui ne trouvaient plus de points d’eau où faire boire leurs animaux. Les politiques exploitent également ce lourd passé historique pour manipuler les foules. Même histoire dans d’autres pays sur le continent.

Les résultats des multiples études de cas présentées sur le site de Conservation Capital semblent en premier abord plutôt positifs. En regardant en détail, il semble que le premier objectif « Generating Conservation Finance » est atteint pour une majorité de projets mais c’est moins souvent le cas pour « Mitigating Habitat Conversion » qui semble beaucoup plus difficile à remplir. Autrement dit, la conservation as a business se révèle tout aussi inefficace pour empêcher la principale cause d’érosion de la biodiversité : la perte d’habitat.

Les dégâts du tourisme

Certains scientifiques sont très clairs. Selon Laurent Godet, chercheur au CNRS interviewé sur Usbek & Rica :

« La protection du monde vivant doit passer avant le développement économique »

Cela fait depuis des décennies que les acteurs de la conservation tentent de faire le compromis entre la protection de la faune et les intérêts économiques. Mais l’histoire montre que c’est toujours l’économie qui l’emporte.

Laurent Godet explique plus loin que nous voulons protéger la nature pour les mauvaises raisons :

« La biodiversité n’est pas qu’un catalogue d’espèce, c’est un ensemble d’écosystèmes remplissant un certain nombre de fonctions. On a tendance à regarder ces écosystèmes en fonction de ce qu’ils nous rapportent : une espèce fournit tant de dollars par an de services écosystèmiques, une forêt est un espace récréatif, une rivière rend tel ou tel service. C’est une vision prédatrice qui nous donne l’illusion qu’on peut quantifier la nature par rapport à ce qu’elle nous apporte. Mais c’est pour sa valeur intrinsèque qu’il faut préserver la nature, pas au nom d’une vision utilitariste ou anthropocentrée qui ne repose sur rien d’un point de vue conceptuel. »

La course au développement et à l’industrialisation du Kenya est en train de ruiner ses parcs nationaux. D’importants travaux d’infrastructures financés par les occidentaux et la Chine ont été entrepris au cœur de certains parcs et réserves au mépris du territoire de la faune sauvage. Tant que cette logique se poursuivra, la faune en subira les conséquences, peu importe le modèle de conservation.

Dans la OI Pejeta Conservancy, ce sont 60 000 visiteurs par an qui défilent dont une majorité de Kenyans d’après Conservation Capital. Ceci équivaut à une moyenne de 164 visiteurs par jour qui parcourent les 38 000 hectares de la réserve à bord de véhicules tout-terrain. Difficile d’imaginer comment les animaux ne pourraient pas être perturbés par un tel défilement de touristes.

Aux Etats-Unis, la population d’élans dans une zone du Colorado a été quasiment éradiquée par la seule augmentation des activités outdoors. De trop nombreux randonneurs présents tout au long de l’année perturbent les animaux dans leur cycle de reproduction. Même problème du tourisme en Inde où dans certaines réserves les véhicules harcèlent les tigres. On retrouve un scénario similaire avec les guépards au Kenya. Les zones du Massaï Mara où les véhicules sont trop nombreux coïncident avec le plus faible nombre de petits arrivant à maturité.

Au Sri Lanka, pas moins de 658 000 touristes locaux et internationaux ont visité en 2016 le parc national de Yala, mondialement connu pour ses léopards peu farouches. Avec 250 chaque jour et jusqu’à 700 véhicules durant les jours de pointe, le parc croule littéralement sous les visiteurs. Dès qu’un animal est repéré, le message passe rapidement via les téléphones mobiles parmi les guides du parc qui foncent sur la zone au mépris des limitations de vitesse, provoquant des accidents et écrasant parfois des animaux. Même logique dans de nombreuses réservers africaines.

Au-delà des effets à long terme de ce harcèlement, il y a des dommages collatéraux comme la pollution atmosphérique et les déchets laissés par les touristes. Ces derniers ont tendance aussi à vouloir nourrir les animaux ce qui peut entraîner des maladies et une modification des comportements.

De la même manière, l’invasion touristique en Indonésie pour observer les derniers dragons de Komodo pourrait mener l’espèce à sa perte.

Un autre problème émerge avec la conservation as business. L’économie locale se développe et devient dépendante des revenus du tourisme. Hôtellerie, restaurant, artisanat, les secteurs économiques se diversifient et surfent sur la vague touristique. Les communautés locales passent d’un mode de vie de subsistance où elle prélevait ce dont elles avaient besoin dans la nature à une économie marchande où elles accèdent à leurs besoins via l’échange monétaire. Quand on s’aperçoit – souvent trop tard – des dégâts sur la nature d’un tourisme débridé, il est très difficile de faire marche arrière.

Quand les hommes ne sont plus directement dépendants de la nature pour y prélever ce dont ils ont besoin, automatiquement celle-ci finit par être détruite. Ils n’y font plus attention et ne l’observent plus avec l’œil de leurs ancêtres. C’est même pire au Kenya et au Botswana – et probablement dans d’autres pays d’Afrique – où la faune sauvage est méprisée et considérée comme un passe-temps pour les envahisseurs blancs.

Paru dans le Guardian, le témoignage de Paula Kahumbu, présidente de l’ONG kenyane Wildlife Direct est édifiant :

« Le plus troublant est notre échec à apporter une réponse collective. Il semble que les Kenyans n’attribuent plus de valeur ni n’aspirent à un environnement en bonne santé. Nous ne remarquons même pas que toutes les rivières sont polluées, ou que nous perdons la biodiversité de nos forêts. Nous pouvons remarquer qu’il fait un petit peu plus chaud et sec puis planter quelques arbres pour se sentir bien, mais nous ne stoppons pas la déforestation illégale.

[…]

Des enquêtes révèlent que la majorité de la jeunesse kenyane n’accorde aucune importance à la faune sauvage, elle la voit comme quelque chose bénéficiant à une petite élite de riches touristes et propriétaires terriens blancs. Cette déconnexion entre le peuple et la nature prépare le terrain à des personnes influentes argumentant que la conservation est une vision dépassée venue d’Occident n’ayant pas sa place dans un Kenya moderne et permet de justifier l’inaction quant à la disparition de la faune. »

Un phénomène similaire s’est produit partout en Europe avec le développement des grandes infrastructures, de l’urbanisation, de l’agriculture et de l’industrie. Cette déconnexion avec la nature caractérise tous les pays industrialisés. Notre entêtement à vouloir concilier développement économique et protection de la faune sauvage nous mènera irrémédiablement à notre perte. Cette étude parue en 2016 analyse l’impact des infrastructures humaines sur la faune en Europe. La quasi-totalité (95%) du territoire européen est situé à moins de 10 km d’une route ou d’une voie ferrée et 50 % du continent se situe à une distance égale ou inférieure à 1,5 km d’une infrastructure de transport. Sans surprise, cette omniprésence des voix de circulation affecte considérablement les animaux et les oiseaux.

Aujourd’hui, nous sommes arrivés à la situation complètement paradoxale – pour ne pas dire stupide – où des centaines de millions de dollars affluent dans la « protection » de la faune sauvage en Afrique et « en même temps » des milliards de dollars sont investis dans les projets de développement qui eux, détruisent directement ou indirectement la biodiversité. Une récente étude chiffrait par exemple entre 1,2 et 2,4 milliards par an le coût de la préservation des aires protégées où le lion est encore présent.

En arrivant à de tels extrêmes pour sauver la faune sauvage, la sagesse devrait nous amener à ralentir pour nous poser quelques questions sur le cap suivi par le navire. Faut-il poursuivre dans cette même logique de course à l’argent malgré les résultats calamiteux ou faut-il amorcer une profonde remise en question ? Analyser la sémantique utilisée par les professionnels de la conservation donne des indices sur la marche à suivre. A travers des institutions bureaucratiques comme l’IUCN, les occidentaux ont inventé et imposé le concept d’ « aire protégée » partout dans le monde. Une aire géographique à protéger contre qui ? Contre quoi ? Leur diagnostic se limite toujours à l’orpaillage, la déforestation, le braconnage, l’agriculture, l’artificialisation, etc. Or, ces activités sont motivées par une demande croissante sur un marché local et/ou international en pleine croissance dont l’accès est facilité par la construction d’infrastructures, par le développement économique.

Prendre chacune de ces activités (orpaillage, braconnage, etc) de manière isolée n’a aucun sens puisqu’elles prennent racine dans le système économique globalisé et se développent grâce à ce système. L’Atlas mondial des flux illicites illustre l’ampleur des trafics au niveau mondial. Et quand bien même toutes les activités illégales se retrouvent chassées par la puissance régalienne faisant la place à l’industrie, la biodiversité en fait aussi les frais. Le Kenya illustre très bien cette transition qui n’est en rien bénéfique pour la faune sauvage.

Sans une profonde remise en question du modèle de société dominant, la ruine du monde sauvage est assurée.