C’est un chiffre très rarement cité par les médias et les puissants acteurs du monde de la conservation, il est pourtant donné par la Banque mondiale et martelé par de nombreuses ONG de défenses des minorités indigènes (ou autochtones) dans le monde, dont Survival International. Même le rapport de référence publié en 2019 par l’IPBES et faisant un état des lieux des écosystèmes mondiaux insiste longuement sur l’importance des peuples autochtones :

« Une grande partie de la biodiversité terrestre sauvage et domestiquée de la planète se trouve dans des zones traditionnellement contrôlées, gérées, utilisées ou occupées par des peuples autochtones et des communautés locales.

[…]

Les institutions de conservation communautaire et les régimes de gouvernance locaux se sont souvent révélés efficaces, parfois même plus efficaces que l’établissement de zones officiellement protégées, en termes de prévention de la perte d’habitats. »

Il y a approximativement 476 millions de personnes appartenant aux peuples autochtones dans le monde, dans plus de 90 pays. En réalité, personne ne connaît vraiment leur nombre car ils sont mis au ban de la société et n’ont parfois pas de papiers. Bien qu’ils ne représentent que 6 % de la population mondiale, ils sont propriétaires, occupent ou utilisent un quart de la surface terrestre et protègent 80 % de la biodiversité restante sur Terre.

Qui sont les peuples autochtones ?

Un document du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme daté de 2013 signale qu’il n’existe aucun texte en droit international pour définir les « peuples autochtones », mais il dresse une liste de critères pour mieux les reconnaître :

- Un fort sentiment d’appartenance ethnique ;

- La situation de continuité historique avec les sociétés précoloniales ou antérieures aux invasions sur leur territoire ;

- La différence avec le reste de la population ;

- L’absence de domination ;

- La détermination à préserver, développer et transmettre aux générations futures leur identité et leurs territoires ancestraux, dans le respect de leurs propres cultures, institutions sociales et système de justice ;

- Un fort lien avec les territoires et les ressources naturelles qui les entourent ;

- Des systèmes sociaux, économiques et politiques propres ;

- Une langue, une culture et des croyances propres.

Les auteurs du document précisent encore :

« De nombreuses régions étaient habitées par des peuples autochtones avant l’arrivée d’autres personnes. Ces peuples ont bien souvent conservé leurs caractéristiques culturelles et politiques jusqu’à ce jour, notamment des structures politiques et juridiques autonomes, et ont comme point commun d’avoir subi la domination d’autres groupes, principalement non autochtones, et d’avoir un fort attachement historique, toujours vivace, à leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, y compris dans le cas des peuples qui ont un mode de vie nomade. »

Des exemples de peuples autochtones en Afrique

Les Maasaï

Les Maasaï, un peuple d’éleveurs et de guerriers semi-nomades d’Afrique de l’est comptant plusieurs centaines de milliers de personnes, vivent principalement dans le sud-ouest du Kenya et au nord de la Tanzanie. Depuis des temps immémoriaux, les Maasaï font pâturer leur bétail en compagnie des herbivores sauvages dans les riches plaines du Serengeti et du Mara.

Au cours du XXe siècle (et malheureusement encore aujourd’hui), leurs terres ont été régulièrement accaparées par le monde de la conservation pour en faire des réserves de chasse ou de tourisme de vision. Des dizaines de milliers de personnes ont ainsi été déplacées de leurs terres ancestrales. Mais les choses sont peut-être en train de changer, à l’image de la réserve communautaire de Nashulai, la première aux mains des Maasaï.

Les Pygmées

Les Pygmées forment des petits groupes de chasseurs-cueilleurs habitant les forêts du bassin du Congo. Ils partagent depuis toujours leurs territoires avec chimpanzés, bonobos, éléphants de forêt et gorilles. On distingue plusieurs groupes selon les régions – Baka, Mbuti, BaYaka, Batwa, etc – et leur nombre est estimé entre 300 000 et un million. Des études ADN indiquent que leurs ancêtres ont vécu dans la région pendant au moins 55 000 ans.

Comme pour les tribus d’Amazonie, les Pygmées ne peuvent survivre sans la forêt qui leur fournit tous les matériaux et leur nourriture. Le développement de l’exploitation forestière et la création de parcs nationaux sur leurs terres, d’où ils sont souvent expulsés, comptent parmi les principales menaces pour les Pygmées.

Les Ogiek

Au Kenya, dans la forêt de Mau, les Ogiek seraient environ 30 000 et comptent parmi les derniers peuples de la forêt en Afrique. Ils subsistent en pratiquant l’apiculture, en collectant des racines et fruits sauvages et en chassant du petit gibier.

Les Ogiek sont persécutés depuis au moins un siècle, d’abord par les colons puis par l’État kenyan et les pressions du développement. Mais ils continuent de se battre pour conserver le droit de vivre sur les terres ancestrales. La forêt de Mau est menacée par l’exploitation forestière, la plantation d’arbres à thé ou encore la coupe d’arbres pour fabriquer du charbon de bois.

Les San

Parfois appelés Basarwa ou Bushmen, les San étaient traditionnellement des chasseurs-cueilleurs peuplant l’Afrique australe. Là encore, des analyses ADN font remonter la présence de ce peuple dans la région à au moins 40 000 ans. Parmi les 100 000 San répartis sur le Botswana, la Namibie, l’Angola, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud, ils ne sont plus qu’une poignée à pouvoir encore vivre de manière traditionnelle.

D’abord en compétition avec les pasteurs venus du nord, ils ont ensuite perdu de nombreux territoires suite à la colonisation européenne, avec la création de territoires de chasse, de fermes et de parcs naturels. Mais à l’image de Roy Sesana, un Bushmen Gana du Kalahari, ils se battent pour conserver leurs droits et leurs terres.

Ce que disent les scientifiques sur les peuples autochtones

Les institutions internationales, les scientifiques et même les grandes ONG de la conservation reconnaissent l’importance de la préservation des cultures autochtones pour conserver la biodiversité. Mais dans la pratique, cette reconnaissance se matérialise encore trop rarement, quand elle n’est pas complètement ignorée.

En 2019, l’IPBES insistait sur l’importance stratégique d’inclure les communautés autochtones dans la conservation :

« La reconnaissance des savoirs, des innovations et des pratiques, et des institutions et des valeurs des peuples autochtones et des communautés locales ainsi que leur intégration et leur participation à la gouvernance environnementale améliore généralement leur qualité de vie, ainsi que la conservation et la restauration de la nature et son utilisation durable, ce qui a également une incidence sur l’ensemble de la société. La gouvernance, notamment les institutions et les systèmes de gestion coutumiers, et les régimes de cogestion impliquant les peuples autochtones et les communautés locales peuvent être un moyen efficace de préserver la nature et ses contributions aux populations, en intégrant des savoirs autochtones et locaux et des systèmes de gestion localement pertinents. »

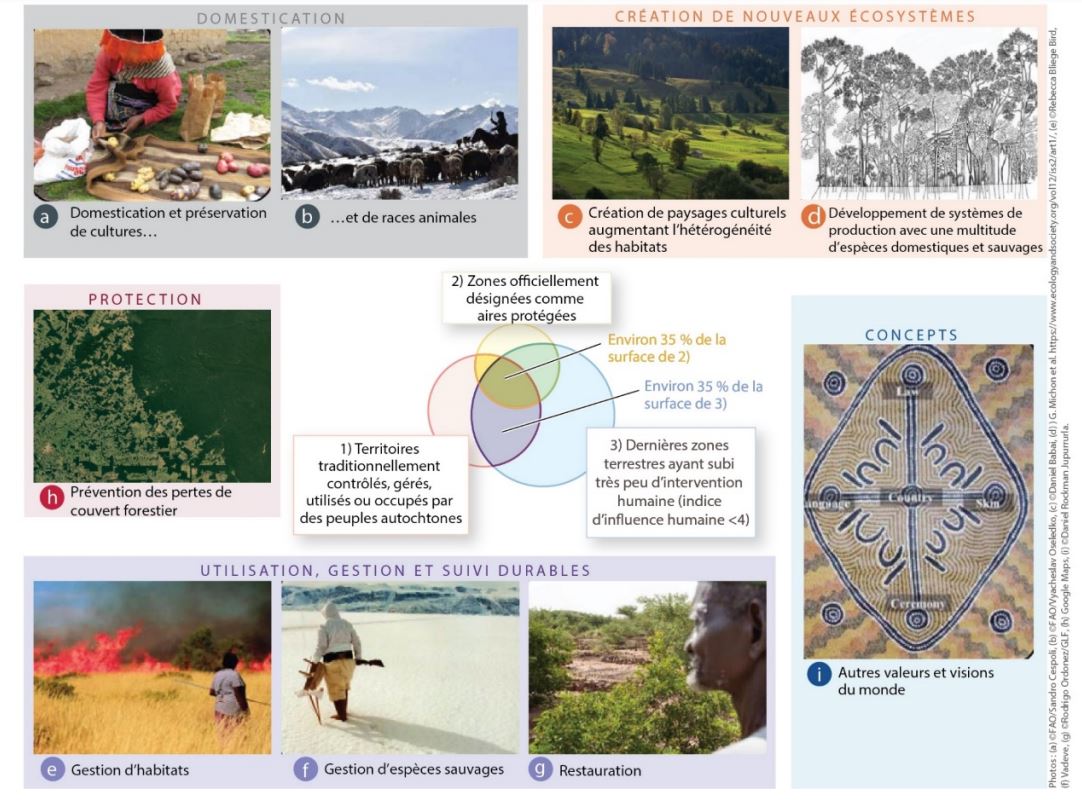

Le rapport de l’IPBES indique un chevauchement entre les aires protégées, les terres les moins modifiées par les activités humaines et les territoires utilisés par les peuples autochtones.

La légende de la figure ci-dessus présente dans le rapport de l’IPBES :

Parmi les types de contribution des peuples autochtones et des communautés locales à la biodiversité et leur variété, l’IPBES cite entre autres :

a) La domestication et la conservation de variétés de cultures et de fruits adaptées aux conditions locales (pommes de terre, Pérou) ;

b) La domestication et la conservation de variétés de races animales (moutons gardés par un cavalier, Kirghizistan) ;

c) La création d’habitats riches en espèces et d’une grande diversité d’écosystèmes dans des paysages culturels (prairies de fauche, Europe centrale) ;

d) L’identification des plantes utiles et de leur culture dans des écosystèmes très diversifiés (jardin-forêt multispécifique, Indonésie) ;

e) La gestion et la surveillance des espèces sauvages, des habitats et des paysages pour la vie sauvage et pour une résilience accrue (utilisation contrôlée du feu pour modifier les paysages, pour stimuler la pousse de plantes spécifiques ou empêcher des méga-incendies, ici en Australie) ;

f) La gestion et la surveillance des espèces sauvages, des habitats et des paysages pour la vie sauvage et pour une résilience accrue (Alaska) ;

g) La restauration des terres dégradées (Niger) ;

h) La prévention de la déforestation dans les territoires autochtones reconnus (bassin de l’Amazone, Brésil) ;

i) Les propositions de conceptions alternatives des relations entre l’homme et la nature (Australie du Nord).

Autre extrait du rapport de l’IPBES concernant le schéma ci-dessus :

« Contributions des peuples autochtones et des communautés locales à l’amélioration et au maintien de la biodiversité et des paysages sauvages et domestiqués. Les systèmes de savoirs autochtones et locaux sont enracinés au niveau local, mais s’expriment au niveau régional et sont donc pertinents au niveau mondial. Un large éventail de pratiques contribuent activement et positivement à la biodiversité sauvage et domestiquée en « accompagnant » les processus naturels grâce au patrimoine anthropique (connaissances, pratiques et technologies). Les peuples autochtones gèrent souvent les zones terrestres et côtières en se fondant sur des visions du monde propres à leur culture, en appliquant des principes et des indicateurs tels que la santé des terres, la protection du pays et la responsabilité réciproque. Toutefois, à mesure que les modes de vie, les valeurs et les pressions extérieures se modifient avec la mondialisation, les pratiques non durables sont de plus en plus répandues dans certaines régions.

Le schéma situé au centre de la figure ci-dessus montre le chevauchement existant au niveau mondial entre 1) les zones terrestres traditionnellement contrôlées, gérées10, utilisées ou occupées par des peuples autochtones ; 2) les zones officiellement protégées ; et 3) les dernières zones terrestres ayant subi très peu d’interventions humaines (zones pour lesquelles l’indice d’influence humaine est inférieur à 411). Les cercles et les portions chevauchantes sont proportionnels à la superficie. Les zones terrestres traditionnellement contrôlées, gérées, utilisées ou occupées par des peuples autochtones ont un chevauchement d’environ 35 % avec les zones officiellement protégées, et d’environ 35 % avec toutes les zones terrestres restantes ayant subi très peu d’interventions humaines. »

Conserver la diversité biologique passe obligatoirement par la préservation de la diversité culturelle, car les deux coïncident presque toujours. C’est pourquoi défendre les droits, la culture et le mode de vie des peuples autochtones doit devenir l’une des priorités des acteurs de la conservation.